ゲーテ以降の色相環

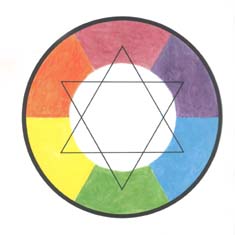

ルドルフ・シュタイナーによる1921年5月の連続講義は、画家や関心をもつ人々が色彩存在への理解をいっそう深める道を開くものでした。かつてゲーテの科学論文集を編纂し、その色彩論に精通していたシュタイナーですが、ここで出発点に取り上げたのは、プリズムの実験からゲーテが導き出した、あの色相環ではありませんでした!(図1)

図 1(ゲーテの色相環)

むしろ「色彩論」最終章に、色の世界の新たな観点を示す目的でゲーテが取り上げた、心理的(倫理的)側面から話を進めたのです。

この目的のためには新たな秩序、つまりゲーテが「色彩論」最終章で示した8色による区分が必要に思えます。しかしシュタイナーは新しい名前を導入し、とりわけ赤とプアプアの2色をより明確に区別したのです。

図2(シュタイナーの色相環)

このシュタイナーの試みは、色彩領域における幾つかの特性をもう少し明らかにすることでした。ひとつはいずれにせよ周知の性質で、赤、黄、青に見出すことができる意志をもつ動きのパワーです。伝統的に画家達は「原色」と言いますが、シュタイナーはこのパワフルな性質を感じとってもらうために、他の色群に対比して、これら3色を「輝きの色(Lustre colors)」と呼びました。それは力強く輝かせる色という意味です。

一般にはこの3色を全ての色の源と言う訳ですが、そういう理論的なところにシュタイナーの視点はありませんでした。なぜなら色はギリシャの神々のように、世代を引き継いで生きる存在ではないからです。「輝く」存在に対置するものとしてシュタイナーが示したのが「像の色」です。より自然の領域に属し、私たちの思考や観察に語りかけてくる色群です。「像の色」という名前の謂れは、その色群が自然の中に現れる時、静かな表面を必要とし、われわれの思考といっそう関連が深いからです。

シュタイナーの色相環では、この後者の色群がゲーテの色相環を開いた中央に軸となって配置されています。黒と白はいわば軸の両端に位置し、その軸上を灰色がゆっくりと進行するイメージです。この「動く灰色」が、青紫と赤の間にある色が現れるのに必要な背景となり、その色をシュタイナーはピーチブロッソム(桃花色)と呼びました。それはまさに灰色にソフトな赤味を加えることで作れる色です。

その色と向き合うように配置された緑は、軸上でゲーテの色相環に登場する唯一の色です。緑は両隣の2色、青と黄を混ぜると簡単に得られます。

トップページへ

a:2961 t:1 y:0